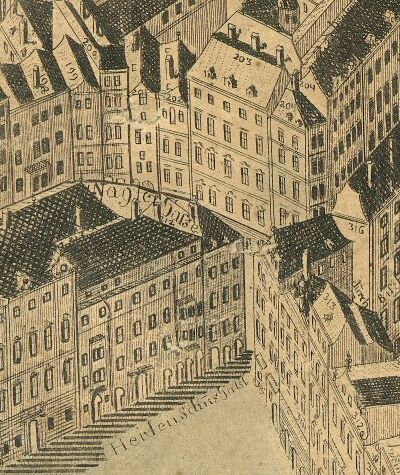

Die „Sicherheitskopie“: Hausnummern im Inneren der Häuser

Wie kann verhindert werden, dass die Hausnummern von den Häusern verschwinden? Wie kann sichergestellt werden, dass das einzelne Haus von anderen Häusern unterscheidbar bleibt? Die Mitglieder der steirischen Konskriptionskommission werden in ihrer Sorge um die Dauerhaftigkeit der Hausnummern erfinderisch: Wenn die außen am Haus angebrachten Nummern schon so gefährdet sind, wäre es dann nicht ratsam, wenn eine „Sicherheitskopie“ der Nummer im Inneren des Hauses angelegt würde? Sogleich wird vorgeschlagen, dass jeder Hausherr bei einer Strafe von 6 Reichstalern dazu zu verpflichten sei, den Haus Numerum inwendig in seinem Haus sicht- und kentbar auf[zu]machen. Und, um noch mehr Sicherheit zu erlangen, soll er gleich auch sothane Haus Numerum auf das Stift-büchel aufschreiben. Diese Bestimmung findet das Wohlwollen der Zentralstellen in Wien; per Hofdekret vom 15. Dezember 1770 wird verordnet, dass auch in den anderen konskribierten Ländern „Sicherheitskopien“ der Hausnummern im Inneren der Häuser anzulegen sind. Einzig die Höhe der Strafe wird nicht in Reichstalern, sondern in Gulden angegeben: Wer die Nummer nicht im Inneren anbringt, ist mit neun Gulden zu bestrafen. Es handelt sich dabei um dasselbe Hofdekret, gemäß dem auch der Familenname als einzig zulässiger Typ von Nachnamen vorgeschrieben wird.

Österreichisches Staatsarchiv/Allgemeines Verwaltungsarchiv, Bestand Hofkanzlei, IV A 8 Innerösterreich, Kt. 499, 29 ex Dezember 1770: Protokoll der steirischen Konskriptionskommission, 16.11.1770, f. 182r–185r sowie Hofdekret an die böhmischen und österreichischen Länder mit Ausnahme der Steiermark, 15.12.1770, abgedruckt auch in: Supplementum codicis Austriaci (…) aller vom 1ten Jäner 1759 bis lezten Dezember 1770 erlassenen Generalien (...). Bd. 6. Wien: Trattner, 1777, Bd. 6, S. 1388 sowie in: Kropatschek, Joseph (Hg.): Kaiserl. Königl. Theresianisches Gesetzbuch (....). 8 Bände. Wien: Mößle, 1787-1789, Bd. 4, S. 309.

Österreichisches Staatsarchiv/Allgemeines Verwaltungsarchiv, Bestand Hofkanzlei, IV A 8 Innerösterreich, Kt. 499, 29 ex Dezember 1770: Protokoll der steirischen Konskriptionskommission, 16.11.1770, f. 182r–185r sowie Hofdekret an die böhmischen und österreichischen Länder mit Ausnahme der Steiermark, 15.12.1770, abgedruckt auch in: Supplementum codicis Austriaci (…) aller vom 1ten Jäner 1759 bis lezten Dezember 1770 erlassenen Generalien (...). Bd. 6. Wien: Trattner, 1777, Bd. 6, S. 1388 sowie in: Kropatschek, Joseph (Hg.): Kaiserl. Königl. Theresianisches Gesetzbuch (....). 8 Bände. Wien: Mößle, 1787-1789, Bd. 4, S. 309.

adresscomptoir -

Hausnummerierung - So, 11. Dez. 2005, 14:32